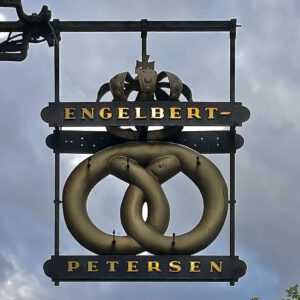

Manchmal verbergen sich typographische Schönheiten an den unscheinbarsten Orten. Eine meiner Angewohnheiten bei Reisen in andere Städte ist, dass ich sehr viel zu Fuß »herumstromere«, durch kleine Gassen, interessante Straßenzüge oder einfach der Nase nach. Auf einem dieser Wege entdeckte ich außen an einer kleinen inhabergeführten Bäckerei an einer eher schmucklosen Hauptstraße in Kopenhagen dieses aufwendig gefertigte Metallschild. Die ungewöhnlichen Formen der goldenen Lettern darauf machten mich neugierig. Ihre gedrungenen, aber eleganten, quadratisch anmutenden Proportionen sind eine ihrer Besonderheiten. Die andere besteht in den rechteckigen Innenräumen (»Punzen«) der Buchstaben B, R und P. Ich konnte online leider nicht herausfinden, wie diese – auf mich sehr »dänisch« wirkende – Schrift heißt.

Die Form der Buchstaben hat leise Anklänge an die »Engravers« des Designers Morris Fuller Benton¹, ebenso an die Exklusivschrift »Apotek« für dänische Apotheken, gestaltet von der Designagentur Kontrapunkt². Ähnliche eckige Innenräume finden sich interessanterweise auch in den Originalformen der just erschienenen Schrift »Altona« von Albert-Jan Pool, Julia Uplegger und Antonia Cornelius wieder, die auf historischen Hamburger Straßenschildern aus Ottensen und Blankenese zu finden sind³. Sind diese Formen eventuell eine »nordische« Eigenart?

Leider ist das mit dem Smartphone geknipste Foto aufgrund der Entfernung des hoch angebrachten Schildes nicht so schön scharf geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe die Beschriftung daher einmal versucht, grob nachzuzeichnen, um die Anmutung etwas klarer darzustellen. Ein kleines Juwel, diese Schrift, finde ich.

1 ➡️ https://www.myfonts.com/de/products/d-bold-engravers-328933

2 ➡️ https://kontrapunkt.com/work/crafting-an-iconic-danish-high-street-brand

3 ➡️ https://page-online.de/branche-karriere/demnaechst-bei-typemates-antiqua-aus-altona/