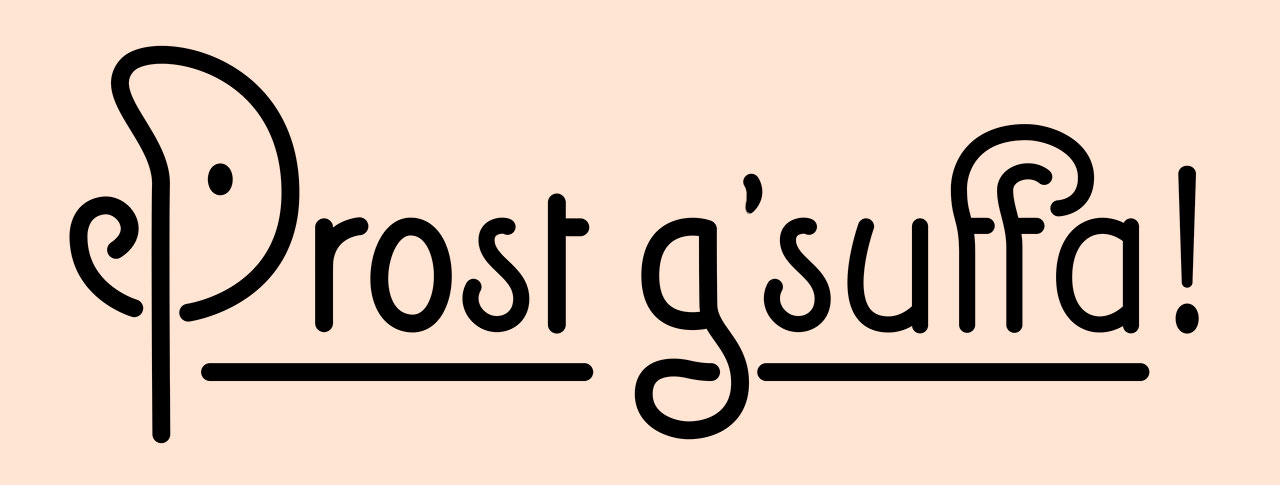

Nach den Ausflügen zu Fundorten in Bremerhaven und im Fichtelgebirge kehren wir heute noch einmal zurück nach Berlin-Zehlendorf. Direkt neben dem hier gezeigten Eingang zum dortigen Bürgersaal erspähte ich ja den ebenfalls bereits geposteten Neonschriftzug eines Handarbeitsladens. Und direkt vor diesem Geschäft konnte ich gleich das nächste Fundstück ablichten: Eine gläserne Vitrine, bei der ein am oberen Rand angebrachter Werbeschriftzug meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Insbesondere das kleine r in dem Markennamen »Schachenmayr«, das aussieht, als würde sich ein spiegelverkehrtes Komma an den Hals des Buchstabenstamms schmiegen, fand ich bemerkenswert. Eine derartige Form hatte ich bei diesem Zeichen bislang noch nirgends bewusst wahrgenommen.

Die Schriftart in der Wortmarke wurde mit ziemlicher Sicherheit eigens dafür handgezeichnet. Als Indiz dafür werte ich wieder, dass gleichartige Zeichen leicht unterschiedlich ausgearbeitet sind. So ist etwa der rechte Schenkel des h in der ersten ch-Ligatur nach innen gebogen, im zweiten Vorkommen steht er nahezu senkrecht. Auch die beiden a unterscheiden sich: Der Abstrich des erste ist leicht nach außen gewölbt, beim zweiten verläuft er ohne Wölbung diagonal nach unten.

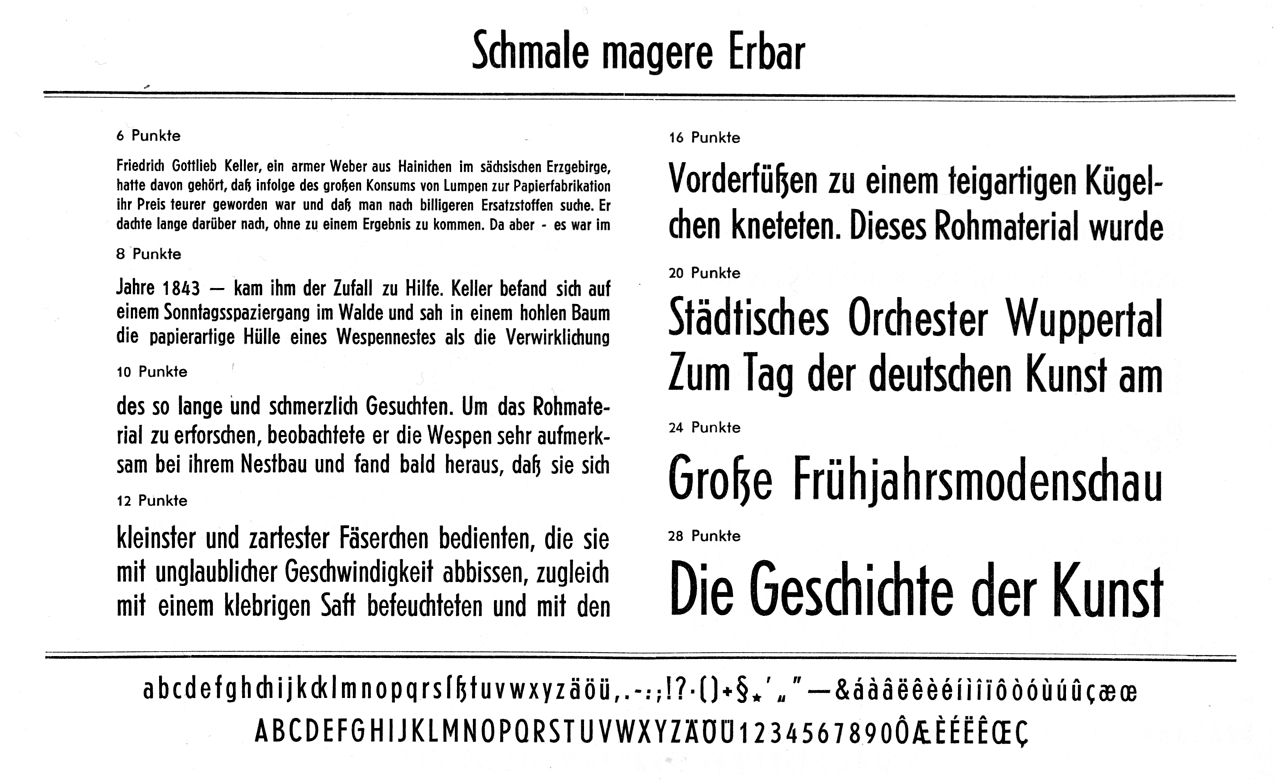

Solche Antiqua-Schriften mit deutlich ausgeprägten Oberlängen bzw. im Vergleich dazu sehr niedrigen Minuskeln, wie die »Schachenmayr«-Type, waren in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts recht beliebt. Beispiele dafür im Bild oben sind etwa »Mona Lisa« von Albert Auspurg (Ludwig & Mayer, 1930), »Bernhard Modern« von Lucian Bernhard (American Type Founders, 1937), »Lucian« von Lucian Bernhard (Bauer, 1928) oder »Ohio« von Frederic Goudy (Brüder Butter/Schriftguss AG, 1912). Und diese Datierung fügt sich tatsächlich perfekt in die Geschichte des Unternehmens ein, über die ich natürlich auch wieder mehr wissen wollte. Seine Ursprünge reichen zurück bis ins Jahr 1822, doch erst seit 1835 trägt es den Namen Schachenmayr. Um 1930 tauchte dann die Wortmarke in der oben gezeigten Form erstmals auf (siehe auch die Abbildung zur Logo-Evolution am Ende des Beitrags).

»Johann Gottfried Kolb kauft eine Wollspinnerei in Salach bei Stuttgart in Süddeutschland. Der ehemalige Mitarbeiter Leonhardt Schachenmayr heiratet dessen älteste Tochter und übernimmt 1835 die Firma. Die neue Ära unter dem Namen Schachenmayr beginnt.«

broschüre »200 Jahre Schachenmayr – feiern Sie mit« (Link: s.u.)

Anlässlich des 200-jährigen Firmenjubiläums von Schachenmayr erschienen 2022 unterschiedlich detaillierte Festschriften, in denen die Historie nacherzählt wird. Eine der Publikationen ist nur im Browser aufrufbar, die zweite kann als PDF heruntergeladen werden.

Wie schon oft in den hiesigen Blogbeiträgen zu langjährig tätigen, historischen Unternehmen, gab es auch bei Schachenmayr »goldene Zeiten«, in denen die Geschäfte florierten und die Firma kontinuierlich wuchs. So verdreifachte sich etwa die Zahl der Angestellten zwischen 1862 und 1907 von 295 auf knapp 1.000 und Schachenmayr stieg zu einem angesehenen Marktführer für Garne und Wolle in Deutschland, Belgien, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden auf.

Auch im Bereich Marketing entwickelten sich die Aktivitäten der Garnmarke vielversprechend. 1926 brachte das Unternehmen erstmals ein eigenes, monatlich erscheinendes Handarbeitsmagazin, »Die Schachenmayrin« heraus, das vielfältige Anleitungen zum Handarbeiten und zur Fertigung von Kleidung, Wohntextilien und Accessoires aus den Garnprodukten der Marke beinhaltete. Die letzten, aktuell noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlichen Ausgaben stammen aus dem Jahr 1964, sodass das Heft immerhin fast 40 Jahre Bestand hatte, ehe es in den folgenden Jahrzehnten von den moderner anmutenden Nachfolge-Magazinen »Inspiration« und »moments« abgelöst wurde. Bei den Winterspielen 1928 im schweizerischen St. Moritz stattete Schachenmayr das deutsche Olympia-Ski-Team mit Bekleidung aus, 1954 und 1976 die Teilnehmer von Himalaya-Expeditionen und brachte mehrbändige Handarbeits-Lehrbücher heraus. Später nutzte Schachenmayr auch die neuen Marketing-Möglichkeiten, die sich über das Internet boten und kooperierte ab 2015 mit den norwegischen Strick-Influencern Arne und Carlos.

1927 brachte Schachenmayr die auch in dem Vitrinenbanner beworbene Wollmarke »Nomotta« heraus, die – wie der Name andeutet – durch eine chemische Behandlung der Wolle mit dem Wirkstoff EULAN (Chlorphenylid) resistent gegen den sehr verbreiteten, lästigen Mottenbefall war. Damals eine Innovation, und das Unternehmen fuhr fort, z. B. durch Beimischung von Kunstfasern oder fortschrittliche Fertigungsmethoden, die Qualität und die Breite seiner Produktpalette stetig auszubauen. Doch die sich abzeichnende Krise der Textilindustrie ab Beginn der 1960er Jahre ging auch an dem erfolgreichen württembergischen Garnhersteller nicht vorbei. Obwohl der Erfolg und der gute Name der Marke sie noch jahrzehntelang trugen, folgten mehrfache Wechsel bei Eigentümern und Investoren. 1984 übernahm das britische Unternehmen Coats, weltweit der größte Hersteller von Näh- und Handarbeitsgarnen, den traditionsreichen Garnhersteller aus dem Familienbesitz, behielt jedoch den Markennamen bei. 2008 verschmolz dann die damalige »Schachenmayr, Mann & Cie. GmbH« mit der »Coats Deutschland GmbH«. Im Besitz von Coats befanden sich seit 1932 auch bereits Anteile des 1785 gegründeten deutschen Textilunternehmen Carl Mez & Söhne, welches ebenfalls Handarbeits- und Nähgarne herstellt. 2015 übernahm die Münchner Beteiligungsgesellschaft Aurelius die komplette Handarbeitssparte (Coats EMEA Crafts Group) mit den beiden Marken Schachenmayr und MEZ von der Coats Group. Fünf Jahre später gab es erneut Veränderungen. In der Firmenchronik von Schachenmayr heißt es: »Seit 2020 gehört Schachenmayr zur MEZ Group GmbH. Unter neuer Führung, mit neuem Schwung und neuem Unternehmensgeist halten die Werte und die Leidenschaft der Gründer und Wegbereiter wieder Einzug in die Unternehmensphilosophie: Innovation, Tradition, Bodenständigkeit, Kundennähe, Stillbewusstsein und Kreativität stehen wieder an erster Stelle!« und auf der Website der MEZ Crafts Group wiederum »Seit 2020 gehört MEZ zur Schweizer Investmentfirma LEVITO AG und beschäftigt ca. 500 Angestellte mit einem jährlichen Umsatz von über 50 Millionen Euro«. Man möchte sagen: Es ist kompliziert. Immerhin jedoch suggerierten diese Kennzahlen eine nach wie vor stabile betriebswirtschaftliche Situation.

Doch der Eindruck täuschte wohl. Anfang 2025 kursiert in der Regionalpresse und auf Handarbeitsseiten die Meldung, dass die MEZ GmbH, der Hersteller von Schachenmayr-Garnen, in (Teil-)Insolvenz gegangen sei, was in Folge zu erheblichen Lieferschwierigkeiten und Betriebsschließungen führte. Auch der traditionelle Werksverkauf am Traditionsstandort Salach wurde laut Berichten Ende Februar 2025 eingestellt. Die Marke Schachenmayr sei aber von dem in Dänemark ansässigen Unternehmen Hobbii A/S übernommen worden, um die Produktion fortzusetzen. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich die Geschichte von Schachenmayr fortsetzt. Immerhin erzielte Hobbii nach eigenen Angaben zwischen 2016 und 2020 ein Wachstum von 3.167 (!) Prozent und gewann damit als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Dänemarks die renommierte Auszeichnung »Børsen Gazelle«, die seit 1995 jährlich von der Wirtschaftszeitung Dagbladet Børsen verliehen wird.

Doch zurück zur Typographie. Parallel zur Erkundung der Firmengeschichte habe ich versucht, anhand von historischen Werbemedien, antiquarischen Büchern, alten Magazinausgaben und Vintage-Wollbanderolen zu rekonstruieren, wie sich das Logo des Unternehmens im Laufe dieser bewegten Chronik entwickelt hat. Und ich meine, an den Designänderungen ein bisschen ablesen zu können, wie die Leidenschaft der Menschen hinter der Marke, die Überzeugung für ihre Garnprodukte und die aufrichtige Freude am Handarbeiten im Laufe der jüngeren Zeit nach und nach verblassten. Oberflächlich betrachtet – auf Websites und Social-Media-Profilen – mag der Auftritt nach wie vor lebendig gewirkt haben, aber die zuletzt offenbar vorrangig von Profitinteressen und nüchternen Managementstrategien geprägte Markenführung im Rahmen der mehrfachen Übernahmen sieht man dem zunehmend lieblos und austauschbar wirkenden Erscheinungsbild aus meiner Sicht an. Oder was meint Ihr? 🤓 🔠 🧶

1900–1994: Höchstwahrscheinlich individuell gestaltet.

1999–2010: »Schachenmayr« – vermutlich Times Bold, Unterzeile – ITC Avant Garde (modifiziert)

2011–2020: »Schachenmayr« – FF Dax Pro Bold, Unterzeile – Museo Slab 500

2021ff: »Schachenmayr« und Unterzeile – Effra Regular