Auch heute ist das typographische Fundstück wieder eine Reprise zum Thema eines früheren Beitrags. Darin ging es um eine Inschrift am Rathaus in Berlin-Spandau, in der die Umlaut-Punkte eines großen Ä die Buchstaben links und rechts daneben energisch auf Abstand hielten.

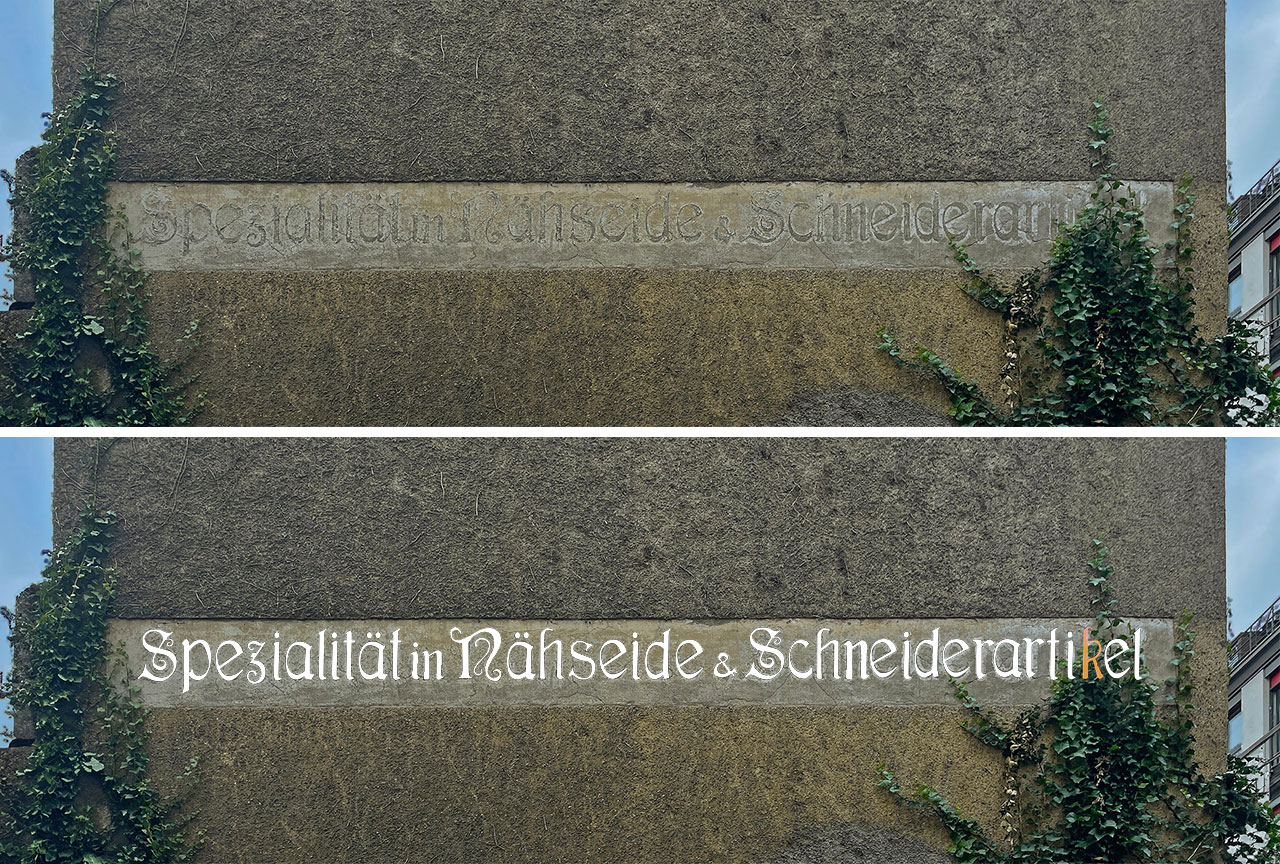

Das heutige Motiv zeigt einen Teil der Ladenbeschriftung an einem Wohn- und Geschäftshaus in Freiburg. Hier weist das Ä die gleiche Eigenart mit den links und rechts des A-Daches platzierten Umlaut-Punkten auf. Allerdings hat die für die Schriftanbringung verantwortliche Person – sei es mit handwerklichem oder gestalterischem Auftrag – die Laufweite der Schrift (also die idealerweise optisch einheitlich wirkenden Abstände zwischen den einzelnen Zeichen) von vornherein so breit angelegt, dass die Punkte hier den benachbarten Buchstaben nicht in die Quere kommen. Diese Beschriftung ist quasi ein schönes Gegenbeispiel zu dem suboptimalen Fundstück aus Spandau. Sie wirkt trotz des Versalsatzes luftig und harmonisch, fällt ungeachtet der weiten Abstände optisch nicht auseinander und ist gut lesbar.

Die auf Google Street View dokumentierte vollständige Beschriftung gehört zu dem ehemals an dieser Adresse ansässigen Elektrobetrieb »Schneider-Lämmlin«, der inzwischen in Online-Adressverzeichnissen als »dauerhaft geschlossen« gekennzeichnet wird.

Der Betrieb, zu dem sowohl ein Ladengeschäft für Elektroartikel und Haushaltsgeräte gehörte als auch eine Elektroinstallationswerkstatt, blickte auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Gegründet wurde er 1918, damals noch unter dem Namen »Spiegelhalter & Schneider«. Nach dem 2. Weltkrieg stieg der Großvater der heutigen Firmenchefin, der den Nachnamen Lämmlin trug, als Teilhaber ein und der Name wechselte zu der heute noch am Gebäude sichtbaren Firmierung.

Als Gründe für die Schließung nennt die ehemalige Betreiberin neben dem Nachhall der Corona-Pandemie, dem starken Konkurrenzdruck im lokal und online agierenden Elektro-Einzelhandel und der nachlassenden Zahlungsmoral vieler Firmenkunden auch den Fachkräftemangel:

»›Seit rund einem Jahr haben wir gar keinen Außendienst mit Elektromonteuren mehr, nur noch das Ladengeschäft – einfach weil wir keine guten Fachkräfte mehr gefunden haben«, berichtet Kerstin Lämmlin.«

QUelle: badische-zeitung.de

Am Freitag, den 9. Juli 2021, öffnete das Geschäft letztmalig. Im November 2022 eröffnete in den Räumlichkeiten, die sich im Besitz der Familie Lämmlin befinden, eine Hörgeräteakustiker-Kette eine neue Filiale.

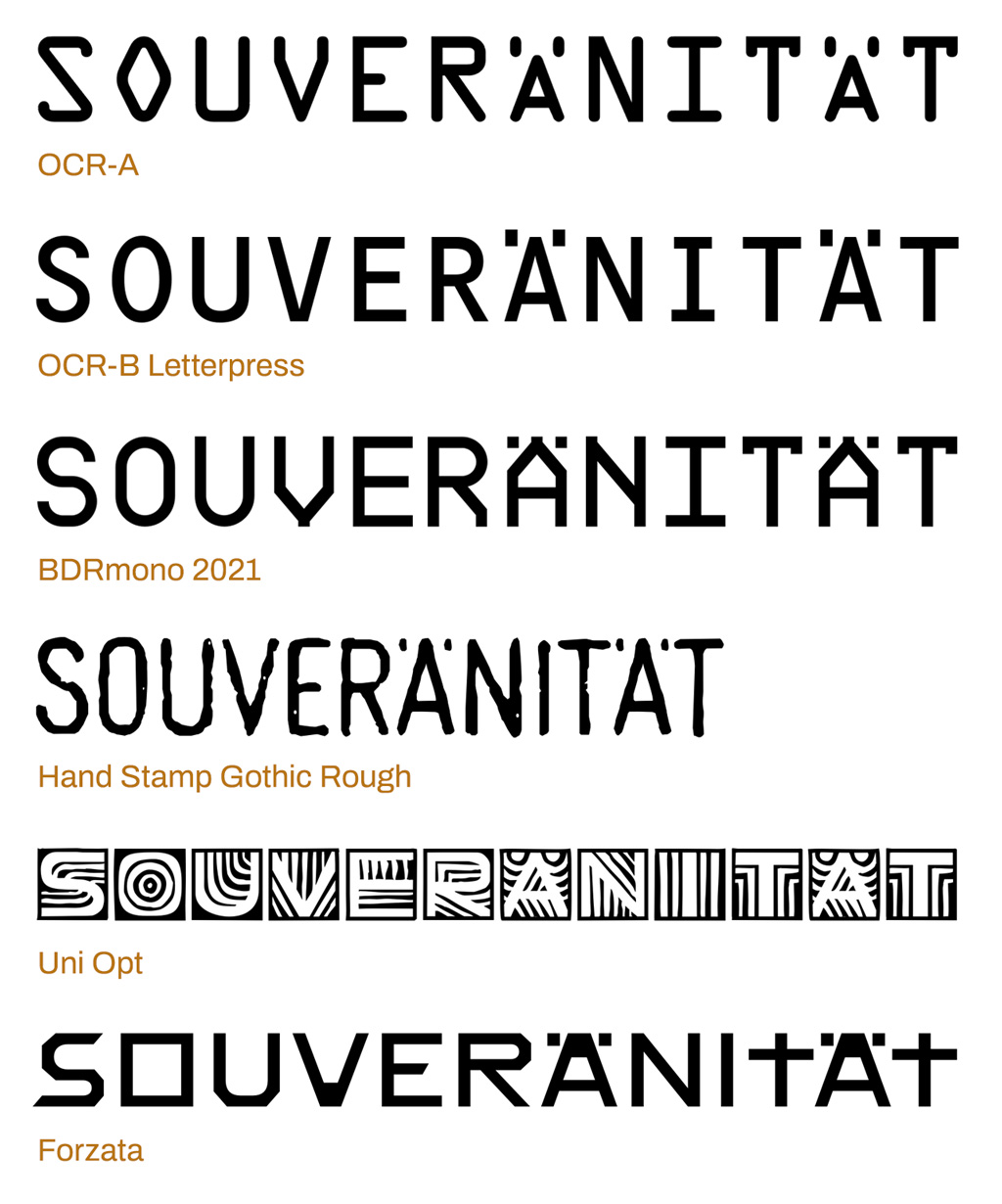

Ich habe recherchiert – es gibt sehr wenige Schriften, bei deren Design die Umlaut-Punkte »ab Werk« neben oder in den Mutterbuchstaben A, O, U platziert sind. Einige habe ich dennoch gefunden. Zwei kommen aus der Gruppe der maschinenlesbaren oder OCR-Schriften. OCR steht für Optical Character Recognition. Es sind die »OCR-A Std« (American Type Founders/Adobe) und »OCR-B Letterpress M« (URW). Die dritte Schriftart – »BDR mono 2021« (Lorenz Gianfreda/Typedifferent/Büro Destruct) – gehört zur verwandten Gruppe der sog. »Monospace«-Schriften, bei denen jeder Buchstabe, egal ob z.B. M, F oder I, dieselbe Breite einnimmt. Diese Schriftarten werden bevorzugt in der Notation von Software-Code genutzt und sind wiederum verwandt mit den Schreibmaschinenschriften, die ebenfalls zu den Festbreitenschriften zählen.

Nummer vier, die Schriftart »Hand Stamp Gothic Rough« (Manuel Viergutz/TypoGraphicDesign), fand ich in der Gruppe der Stempelschriften. Auch hier sorgt beim Druck analoger Stempelschriften, die aus beweglichen rechteckigen Gummilettern zu Wörtern zusammengefügt werden, deren Blockbreite dafür, dass jedes Zeichen einen unveränderlichen Raum einnimmt und sich nicht mit Nachbarzeichen überlappen kann.

Die letzten beiden Schriften mit seitlichen Umlaut-Punkten sind eher »Freestyle«-Schriften. Bei der ersten, »Uni Opt« (Viktor Kharyk/ParaType) wurde jedes Zeichen innerhalb eines umrahmten eckigen Feldes gestaltet, dessen Größe bei allen Buchstabenzeichen gleich groß und als Quadrat angelegt ist. Nur die Felder von Ziffern und Sonderzeichen haben rechteckige statt quadratische Proportionen. Somit gibt es auch bei dieser Schrift, wie bei den zuvor genannten, einen »reserved Space« um jeden Buchstaben, der die seitlichen Umlaut-Punkte zulässt. Zum Schluss fand ich bei der isländischen Type Foundry »Or Type« noch die experimentelle Schrift »Forzata« (Guðmundur Úlfarsson & Mads Freund Brunse), bei welcher die Breite des A genug Raum für die seitliche Anordnung der Ä-Punkte lässt und z.B. das T zudem so gestaltet ist, dass sein Querstrich sich auch bei engerer Laufweite nicht mit den Ä-Punkten überlappt.

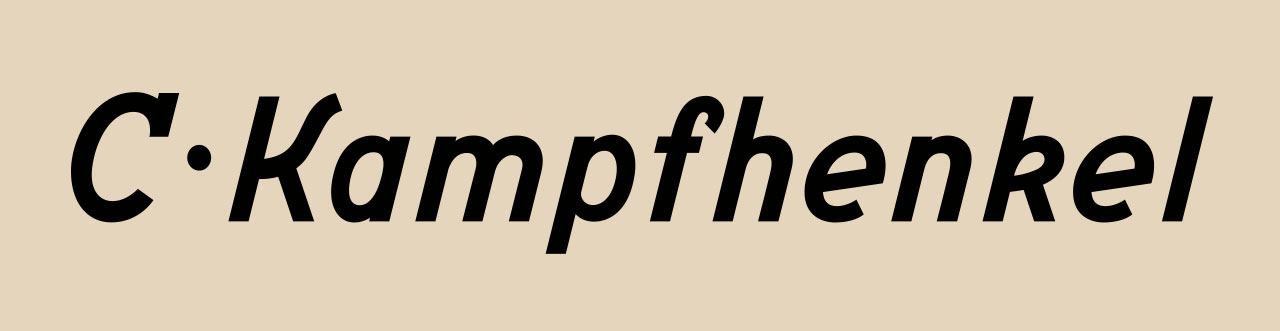

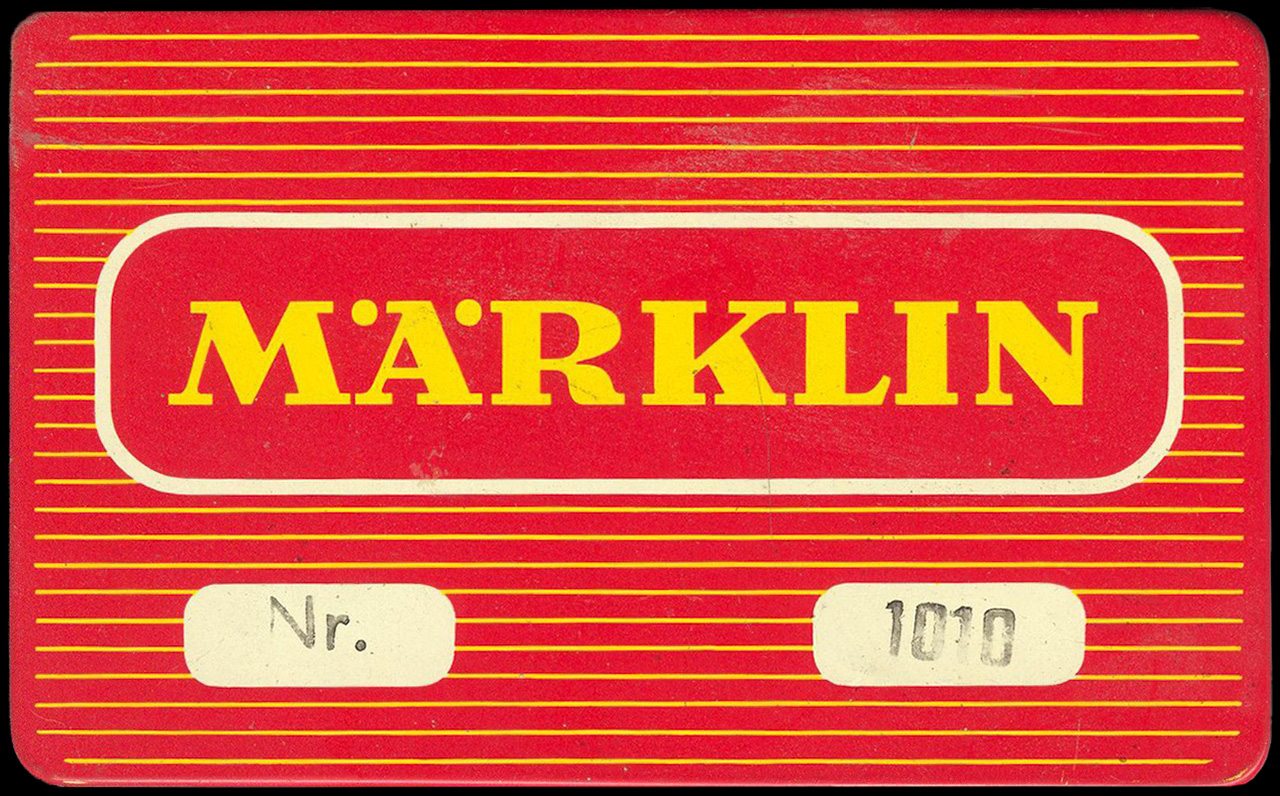

Darüber hinaus gibt es natürlich auf individuell angefertigten Schildern, in Ladenbeschriftungen, Werbeschriftzügen oder Firmenlogos immer wieder Lösungen, bei denen die verantwortlichen Designer*innen die Umlaut-Punkte abseits der Norm angeordnet haben. Ein schönes Beispiel ist etwa das frühere Logo der Modellbaufirma Märklin, das mit dieser Anordnung der Ä-Punkte von 1919 bis 1972 zum Einsatz kam:

Weitere fantasievolle Umsetzungen finden sich in der Bilderkollektion des Typographie-Blogs »Berlin Typography« im Beitrag »Umlauts of Berlin, Part 2: Ä«. Jedoch sowohl beim Märklin-Logo als auch bei den originellen Gestaltungsideen in dem verlinkten Blog kamen mit Sicherheit keine Schriften zum Einsatz, bei denen die Ä-Punkte standardmäßig seitlich platziert waren. Vielmehr waren die Gestalter gefragt oder entwickelten von sich aus abweichende Designlösungen, die witzig, markant, besonders merkfähig oder – ganz pragmatisch – in der Höhe platzsparender waren als mit »schwebenden« Umlaut-Punkten.

Ihr seht: Auch zu so unscheinbaren typographischen Elementen wie zwei kleinen Pünktchen, die zu einem Sonderzeichen gehören, lässt sich viel Interessantes erzählen. 🤓 🔠 ●●