So, heute wird’s mal richtig nerdig beim typographischen Fundstück der Woche. Denn wie kann eine Schriftart, die erst 1952 entstand, trotzdem schon über einen Zeitraum von 450 Jahren populär sein?

Anstoß eins für dieses Posting: Ich liebe Science-Fiction-Filme und -Serien. Anstoß zwei: Nicht nur mir fiel nach und nach auf, dass sich eine bestimmte Schriftart (bzw. ihr Vorfahre) seit Jahrzehnten in diesem Genre ungebrochen großer Beliebtheit erfreut. Es gibt Websites mit langen Listen der Filme, in denen diese Schriftart vorkommt¹.

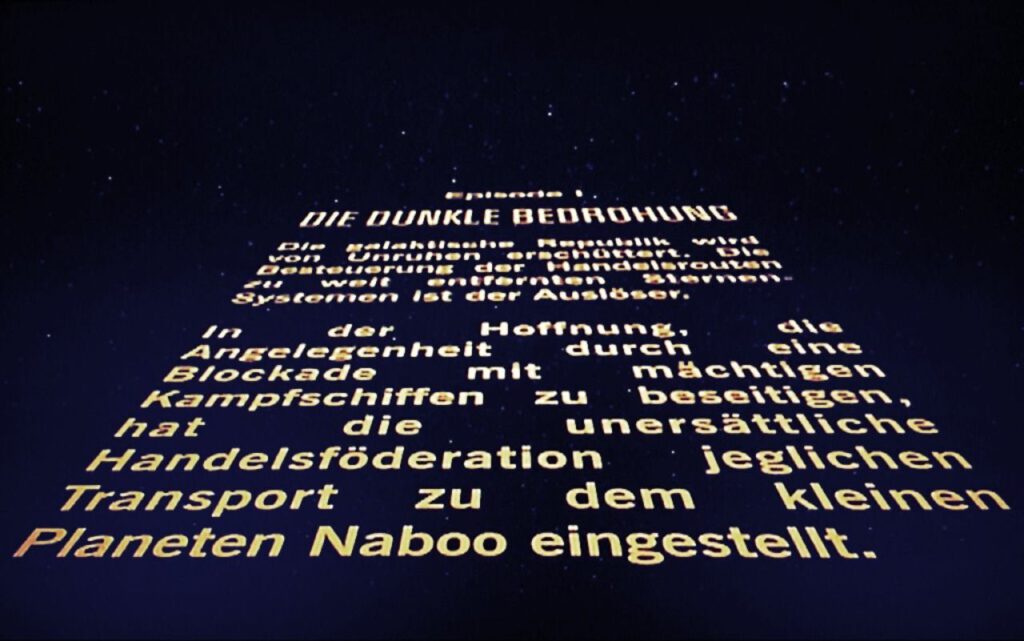

Im Jahr 1952 entwarfen die italienischen Designer Alessandro Butti und Aldo Novarese eine futuristisch anmutende Schrift mit dem Namen »Microgramma«, deren Buchstabenformen an die abgerundete rechteckige Kontur eines Fernsehbildschirms erinnern². Die Schrift war ursprünglich nur als »Display Font« für kurze Beschriftungen und Überschriften gedacht und besaß daher weniger Schriftzeichen als eine vollständige Schrift für den Satz längerer Texte. 10 Jahre später erweiterte Novarese die Schrift dahingehend, verfeinerte das Design minimal und gab der Schrift den Namen »Eurostile«³. Schon kurz darauf, ab etwa Mitte der 1960er Jahre, waren beide überall dort ausgesprochen beliebt, wo Typographie modern, wissenschaftlich, minimalistisch, technisch oder fortschrittlich wirken sollte. Der erste Blockbuster, in dem die Schrift auftaucht, war vermutlich Stanley Kubricks »2001« aus dem Jahr 1968. Und die Liste der weiteren Filme seither ist lang – hier nur ein Auszug:

- 2001 – Odyssee im Weltraum (1968)

-

THX 1138 (1971)

- Dark Star (1973)

-

Star Trek – Der Film (1979)

-

Zurück in die Zukunft (1985)

- Die Fliege (1986)

- Alien 3 (1992)

- Starship Troopers (1997)

- WALL·E (2008)

-

Total Recall (2012)

- Star Trek Discovery (2017)

- Star Trek Picard (2023)

Mich interessierte nun: Bis zu welchem Jahr in der Zukunft reichen die fiktiven Handlungen der Filme, in denen diese Schriftart auftaucht? Nach meinen Recherchen aktuell bis ins Jahr 2402 – genau 450 Jahre nach ihrem Entstehungsjahr: In Staffel 3 der Serie »Star Trek Picard« trägt das Raumschiff U.S.S. Titan (NCC-80102-A) am Heck seinen Namen in dieser Schrift.

In meiner kleinen Bildergalerie habe ich einmal einige der Werke sowohl mit dem Jahr ihrer Entstehung als auch ihrer Handlung aufgelistet. Mr. Spock würde angesichts der Langlebigkeit der Eurostile vermutlich sagen: »faszinierend!«.

🤓 🔠 🖖

Fontspots Eurostile:

1 ➡️ https://typesetinthefuture.com/2014/11/29/fontspots-eurostile/

Microgramma:

2 ➡️ https://de.wikipedia.org/wiki/Microgramma_(Schriftart)

Eurostile:

3 ➡️ https://de.wikipedia.org/wiki/Eurostile

Credits:

»2001 – Odyssee im Weltraum« · Foto: Screenshot (© Metro-Goldwyn-Mayer)

»Dark Star« · Foto: Screenshot (© John Carpenter)

»Mondbasis Alpha 1« · Foto: Screenshot (© Group Three Productions/Gerry Anderson Productions | ITV)

»Star Trek – Der Film« · Foto: Screenshot (© Paramount)

»Alien 3« · Foto: Screenshot (© 20th Century Fox)

»Star Trek Discovery« · Foto: Screenshot (© Paramount | CBS Television Studios)

»Star Trek Picard« · Foto: Screenshot (© CBS Television Studios)