Ich bin immer noch ein bisschen frustriert. Vorletzte Woche ergab sich für mich die Gelegenheit für eine Kurzreise nach Freiburg im Breisgau mit einigen schönen kulturellen Unternehmungen am Wochenende. Anreise am Mittwoch, fünf Tage Aufenthalt, Abreise am Mittwoch darauf. Doch wie das Schicksal es wollte, spürte ich schon am Freitagmorgen erste Anzeichen einer starken Erkältung nahen, die mich gen Abend zur Bettruhe zwangen. Am Samstag versuchte ich, mich mühevoll mit Medikamenten im aufrechten Gang zu halten. Ein Fehler offenbar, denn der Preis war ein kompletter Sonntag im Bett. Erst am Montag war Besserung spürbar. Und so entgingen mir auch etliche Stunden, die ich ansonsten in der geschichtsträchtigen Stadt umhergestromert wäre, um neues Futter für meine Fundstücksammlung zu erhaschen. 😒

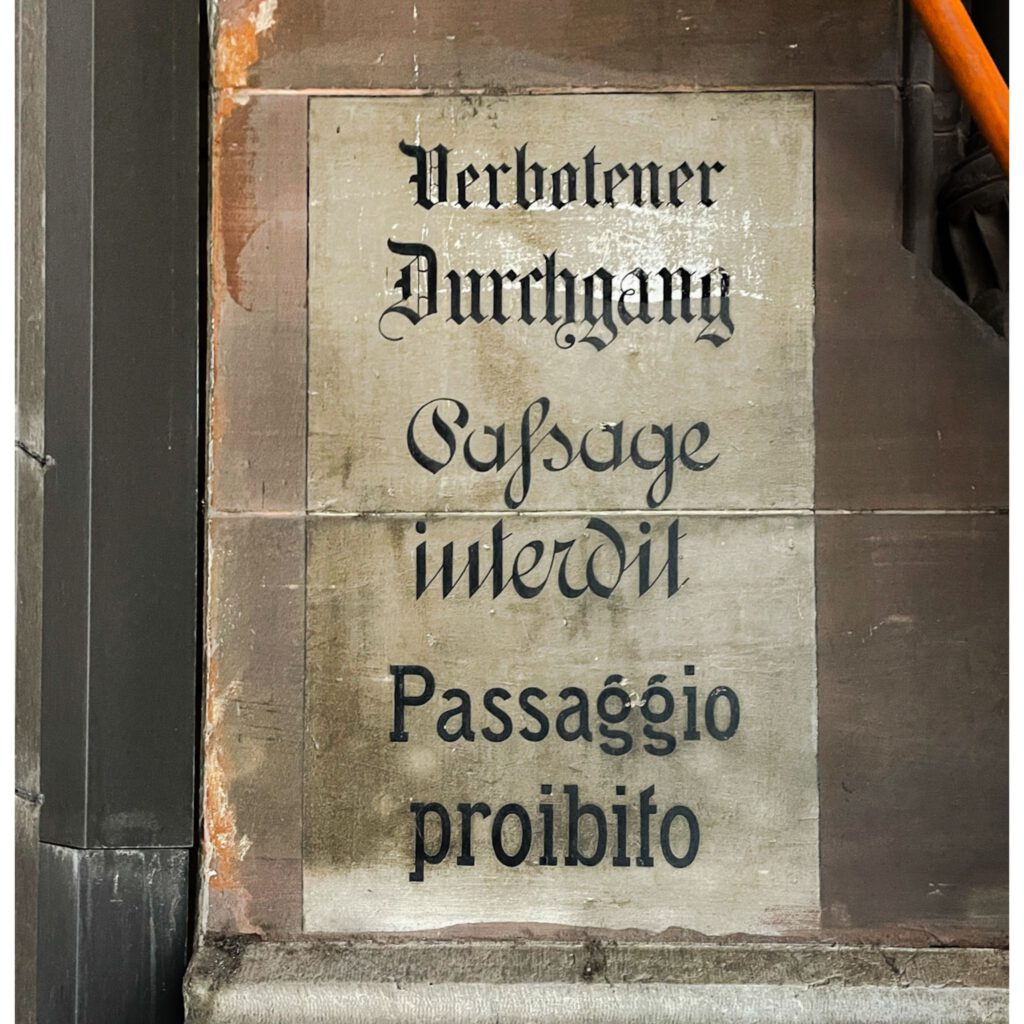

Nichtsdestotrotz stand aber noch am Donnerstag vor dem Siechtum ein Tagesausflug nach Basel auf dem Plan. Und dort erspähte ich auf dem Weg durch die Gassen an einem großen, offiziell aussehenden und teilweise wegen Bauarbeiten eingerüsteten historischen Bauwerk, an den Seiten einer Toreinfahrt, dieses famose handgemalte, dreisprachige Verbotsschild:

Allein dass pro Sprache eigens verschiedene Schriften zur Anwendung kommen, begeisterte mein Typo-Herz. Dass diese Schriften dann auch noch – jede für sich – viele wundervolle kleine Besonderheiten besaßen, ließ es noch höher schlagen. Der eingerollte Schnörkel beim h und das elegant geschlaufte a bei den deutschen Zeilen. Das kalligraphisch geschwungene P und die oben offene a-Form im französischen Text. Und nicht zuletzt die avantgardistischen g und das abgewinkelte t bei dem italienischen Schriftzug. Wie schön!

Was war das für ein Gebäude? Warum die drei Sprachen trotz der größtenteils deutschsprachigen Basler Bevölkerung? Was war wohl die Motivation zur Auswahl genau dieser drei Schriften? Meine Neugier war mal wieder geweckt.

Bei dem Gebäude, so fand ich heraus, handelt es sich um die ehemalige Basler Hauptpost. Seit Ende August 2023 und noch voraussichtlich bis Dezember 2025 wird der sechsstöckige denkmalgeschützte Komplex nach Entwürfen des Architekturbüros Herzog & de Meuron zu einem edlen Laden- und Bürogebäude umgebaut und saniert. Die abgebildete Inschrift fand ich seitlich einer Toröffnung an der Westfassade in Höhe der Gerbergasse 13, rechts unterhalb des von einem Staffelgiebel gekrönten Eckvorbaus (Risalit). Auf einem aktuell im Rahmen der Bauarbeiten veröffentlichten Foto kann man die Stelle sehr gut sehen.

Das Bauwerk hat eine lange zurückreichende Geschichte. In seiner vor der Renovierung bestehenden Form wurde es in mehreren Bauphasen 1851–53/1881 aus rotem Saverner Sandstein auf dem Gelände eines ehemaligen Kaufhauses (!) aus dem 14. Jh. erbaut. Das historische Portal dieses Kaufhauses sowie ein Original-Relief aus dem Jahr 1572, auf dem zwei Basilisken das Basler Wappen halten, sind bis heute erhaltene Bestandteile des Gebäudes.

Doch im späten 20. Jahrhundert, der Ära des Online-Banking und digitaler Frankiermöglichkeiten, ereilte das mondäne Postgebäude mit seiner großen neogotischen, von gusseisernen Säulen getragenen Schalterhalle dasselbe Schicksal wie viele andere Publikumsbauten von Banken und Postunternehmen. Die Kundenzahlen sanken, der Schalterbetrieb und die riesigen Flächen rentierten sich nicht länger, der repräsentative Bau wurde unwirtschaftlich. Im Jahr 2016 wurde die Schließung der Hauptpost angekündigt, fünf Jahre später, am 12. November 2021, waren die Schalter dort letztmals geöffnet.

Mit den Baudaten des Postgebäudes im späten 19. Jahrhundert haben wir nun schon einmal einen plausiblen Hinweis auf die Entstehungszeit des Verbotsschildes. Die Dreisprachigkeit darauf wollte ich als Nächstes ergründen.

Zwar wird in Basel seit langer Zeit überwiegend Deutsch gesprochen, jedoch wurden kurz vor der Errichtung des Gebäudes mit der Schweizer Bundesverfassung von 1848 Deutsch, Französisch und Italienisch zu den drei gleichberechtigten Landessprachen erklärt; 1938 kam das Rätoromanisch als vierte Landessprache dazu. Im Jahr 1900 hatte der Kanton Basel-Stadt 112.227 Einwohner, davon gehörte die Mehrheit (95,1%) zu den Deutsch sprechenden, nur ein kleiner Teil entfiel auf Französisch (2,3%) und Italienisch (2,1%). Die Mehrsprachigkeit auf der Tafel liegt also sehr wahrscheinlich in dieser offiziellen Sprachregelung begründet.

Die spannendste Frage ist nun die nach der Motivation des Schildermalers zur Auswahl und Formgebung der genutzten Schriftarten. Dazu kann ich folgendes sagen:

Die Schrift der deutschen Zeilen ist wohl eine damalige zeitgenössische Interpretation einer gebrochenen sog. »Textura«-Schrift mit linearen sowie ornamentalen Verzierungen an vielen Zeichen sowie charakteristischen »Spornen« an den Stämmen mancher Initialen. Textura-Schriften gehören in ihrer Originalform zu den ältesten gebrochenen Schriften. Ihre kantigen Buchstabenformen lassen eindeutig deren Ursprung im manuellen Schreibprozess mittels einer Breitfeder erkennen. Die Bezeichnung »Textura« deutet an, dass das sehr gleichförmige Schriftbild bei längeren Texten optisch wie ein gewebeähnliches Muster erscheint.

Ziemlich ähnliche Buchstabenformen konnte ich bei zwei heute kommerziell erhältlichen Schriften finden. Zum einen die »Blackletter 686« (Bitstream, 1964) / unter anderem Namen als »London Text« erschienen (Berthold, 1974?). Der Gestalter bzw. Urheber ist leider unbekannt. Die zweite, erst kürzlich erschienene ähnliche Schrift ist die prächtige »Altwien« (2020) von Christoph Zeugswetter, inspiriert von alten Straßenschildern in Wien und Salzburg.

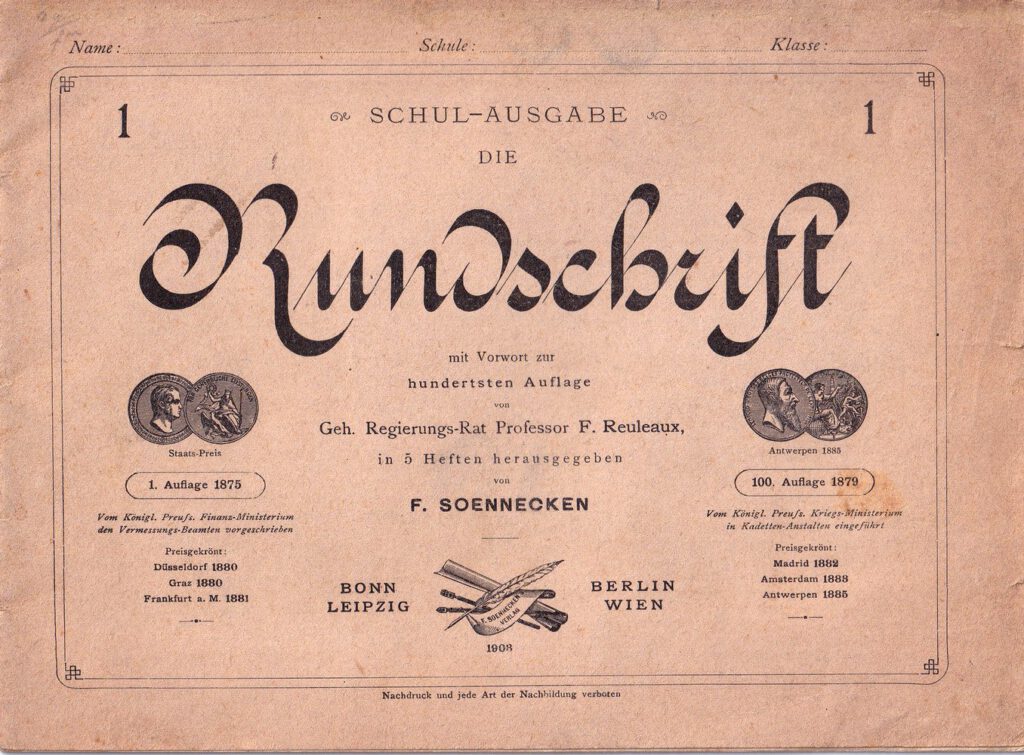

Die ebenfalls deutlich handschriftlich anmutende Schrift des französischen Textes ist eine sog. »Ronde«-Schrift (»L’écriture ronde française«, in England »French script«, in Deutschland »Rundschrift«), die sich im Laufe des Barock aus verschiedenen handgeschriebenen Varianten gotischer (Kursiv)schriften entwickelte. Sie wurde oft sehr aufrecht, fast ohne Neigung geschrieben und in Frankreich bis ins 20. Jahrhundert hinein im Schulunterricht als Schreibschrift gelehrt.

Auch für die Buchstaben dieser Inschrift finden sich bei einigen käuflichen Schriften sehr eng verwandte Zeichenformen: Mein Favorit ist die »Bon Mot« (Nick Curtis, 2006). Auch heute noch recht populär ist die formverwandte »French Script« – eine von mehreren ähnlichen veröffentlichten Schriften, die sich an eine Vorlage namens »Parisian Ronde« anlehnen, welche 1878 von der Chappelle Foundry in Paris veröffentlicht wurde. Inspiration dafür waren wohl Handschriften und Gravuren, die zu jener Zeit in offiziellen Ankündigungen oder formellen Einladungen häufig genutzt wurden. Weitere Versionen dieser Ur-Schrift folgten rund um die Entstehungszeit der Hauptpost bis etwa 1905 u.a. unter den Namen »Inland French Script«, »French Plate« und »Typo Upright«.

Am wenigsten fündig wurde ich bei der Recherche zu Ursprüngen und Ähnlichkeiten des italienischen Schriftzuges. Er ist eine für die damalige Zeit bemerkenswert moderne, handgezeichnete Mischung aus einer serifenlosen Groteskschrift (bei s und a) und einer serifenbetonten Linear Antiqua oder »Egyptienne« (mit breiten Serifen bei P/p i, b und t). Vermutlich ließ sich der Schildermaler vom Stil ähnlich gestalteter, plakativer »Reklameschriften« jener Zeit inspirieren, die sich damals – neu aus England kommend – im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert über ganz Europa ausbreiteten.

Entfernt ähnliche Formmerkmale – speziell die Mischung aus Buchstaben mit (B, F, P) und ohne Serifen (V, W, X) – finden sich interessanterweise bei der über 100 Jahre später erschienenen »Triplex Serif« von Zuzana Licko (Emigre, 1989).

Ein Detail, das noch auffällt, ist, dass jeweils die Schrift in der zweiten Zeile jedes der drei Texte größer angelegt ist als in der ersten. Das wäre logisch, wenn diese Akzentuierung durchgehend das Wort für VERBOTEN beträfe, aber in der deutschen Zeile ist es DURCHGANG. Auch ein optischer Ausgleich der Zeilenbreiten kann nicht der Grund sein, denn die zweite deutsche Zeile wird durch die Vergrößerung sogar breiter, lediglich beim französischen und italienischen Textblock ergibt sich ein gewisser optischer Ausgleich. Insofern bleibt diese Ungleichheit ein Kuriosum, dessen Grund sich nicht nachvollziehen lässt.

Ich hoffe, der Recherchebericht »bis zum Ellenbogen« zu diesem feinen historischen schweizerischen Fundstück war heute nicht allzu speziell. Wer trotzdem darüber hinaus etwas mehr nachlesen mag, findet nachfolgend noch einige Links. 🤓 🔠 🇨🇭

Website zum Gebäude der Hauptpost Basel und dessen Umbau:

➡️ https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptpost_(Basel)#

Bildbericht über die Bauarbeiten von einem beteiligten Unternehmen:

➡️ https://www.erne.ch/de/baureportagen/umbau-alte-hauptpost-basel/

Geschichte der Sprachen in der Schweiz:

➡️ https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_in_der_Schweiz

Zu den französischen »Ronde«-Schriften:

➡️ https://de.wikipedia.org/wiki/Ronde_(Schrift)

Wunderschöner Fund und kluge Gedanken dazu!

Vielen Dank!