Los geht’s mit der Ausbeute an Fundstücken aus Freiburg und Basel! Heute möchte ich mal ein kleines Typo-Rätsel posten. Zu gewinnen gibt’s zwar nichts, aber vielleicht macht es ja trotzdem ein bisschen Spaß, mitzuraten.

Bei meinem Tagesausflug nach Basel sah ich vor einem Uhrengeschäft in der Fußgängerzone einen dunkelgrauen Bauzaun mit dem unten abgebildeten goldgelben Buchstaben. Der Zugang zum Geschäft war durch die Bauarbeiten nicht versperrt und der Verkaufsbetrieb ging unvermindert weiter. Insofern reichte mir ein kurzer Blick auf das Schild über der Ladentür, um zu erfahren, wer oder was sich hinter der Initiale verbirgt. Ich selbst gehöre zwar nicht zur Zielgruppe, zu den Fans oder zum Kundenkreis dieses Anbieters¹, aber wer unter meinen Leser*innen ihm zugeneigter ist oder etwas aus dessen Sortiment sein Eigen nennt, errät es vermutlich schneller. Vielleicht wird das Raten dennoch etwas erschwert, weil diese Version des Logos erst seit einem Redesign vor einigen Jahren im Einsatz ist und im Außenauftritt des Unternehmens erst nach und nach an allen »touch points« sichtbar wird.

Also – für wen oder was steht wohl dieses sorgsam gepinselte Zeichen?

Im unteren schwarzen Feld verbirgt sich die Auflösung; bei Klick oder Mouseover wird sie sichtbar.

So. Eigentlich wollte ich es diese Woche ja nur bei diesem überschaubaren Ratespiel belassen, aber wie das so ist – wenn ich einmal beim Recherchieren bin, komme ich oft »von Hölzchen auf Stöckchen«, erfahre interessante Details, falle in online in »rabbit holes« und lerne allerlei Wissenswertes dabei. Deshalb folgt nun noch ziemlich fetter Bonuscontent. Und damit ich frei und unbefangen weiterschreiben kann, habe ich den Zusatztext in einen Accordion-Block gepackt, um die Lösung des Rätsels nicht zu spoilern. 😎

Weiterlesen

Das sonnengelbe B im Logo der zu erratenden Luxus-Uhrenmarke Breitling, gegründet 1884, ist in dieser Form erst seit 2018 im Einsatz. Zuvor sah es deutlich »klassischer« aus und wurde zumeist nur einfarbig eingesetzt, was sicherlich auch der Darstellung auf dem Zifferblatt der Chronometer geschuldet war. Als Freund des Minimalismus beim Logodesign gefällt mir diese Version deutlich weniger gut als die neue. Die sehr kleinteilige Bildmarke mit der zudem in einen Anker integrierten Initiale und einem stilisierten Flügelpaar (das Image einiger Breitling-Modelle als »Fliegeruhr« ist legendär) wirkt auf mich eher unruhig, altbacken und ein wenig »clipart-mäßig«. Aber sie hatte viele Fans, wie sich nach dem Marken-Relaunch zeigen sollte, in dessen Rahmen auch das neue Logo eingeführt wurde.

Verantwortlich für die Neupositionierung der Edelmarke ist CEO Georges Kern, der dem Unternehmen seit 2017 vorsteht. Nach der Vorstellung des überarbeiteten Logos hagelte es – wie zu erwarten – Beschwerden. »Where Are My Wings?« war der Grundtenor der Klage der aufgebrachten Fangirls und -boys. Die meisten gingen davon aus, dass das modernisierte Logo eine Neuschöpfung war, die womöglich irgendeine Agentur ersonnen hatte, um – ähnlich wie beim Premium-Autobauer Jaguar – alles neu und alles anders zu machen. Doch dem war nicht so.

Im unternehmenseigenen LinkedIn-Newsletter-Blog »Since1884« erschien als Antwort auf den Aufruhr um die Neugestaltung ein ausführlicher Beitrag, der belegt, dass dieser Schritt in der Tat eine Rückbesinnung auf eine Version des Logos war, die bereits um das Jahr 1948 im Einsatz war und die damals auch die geschwungene B-Initiale als Bildzeichen einführte. Dies belegen auch Abbildungen historischer Dokumente aus dem Breitling-Archiv in dem Artikel. In einem Beitrag des Uhrenblogs CHRONONAUTIX wird anhand zahlreicher Abbildungen deutlich, dass das Breitling-Logo bereits seit der Firmengründung einen ziemlichen Schlingerkurs vollzogen hat. Es gibt Dutzende Varianten in Werbemedien oder auf den Zifferblättern der Uhren: nur die Flügel, die Flügel mit dem Schriftzug darunter (oder darüber), nur der Schriftzug ohne alles, der Schriftzug mit dem Zusatz »Genève« ohne Flügel, eine andere Version der Bildmarke mit zwei stilisierten Flugzeugen, der Schriftzug mit dem Zusatz »1884« und so weiter. Eigentlich ein Agieren, das so gar nicht zum Nimbus der Beständigkeit und Zuverlässigkeit passt, mit dem sich die Marke seit langem schmückt, finde ich.

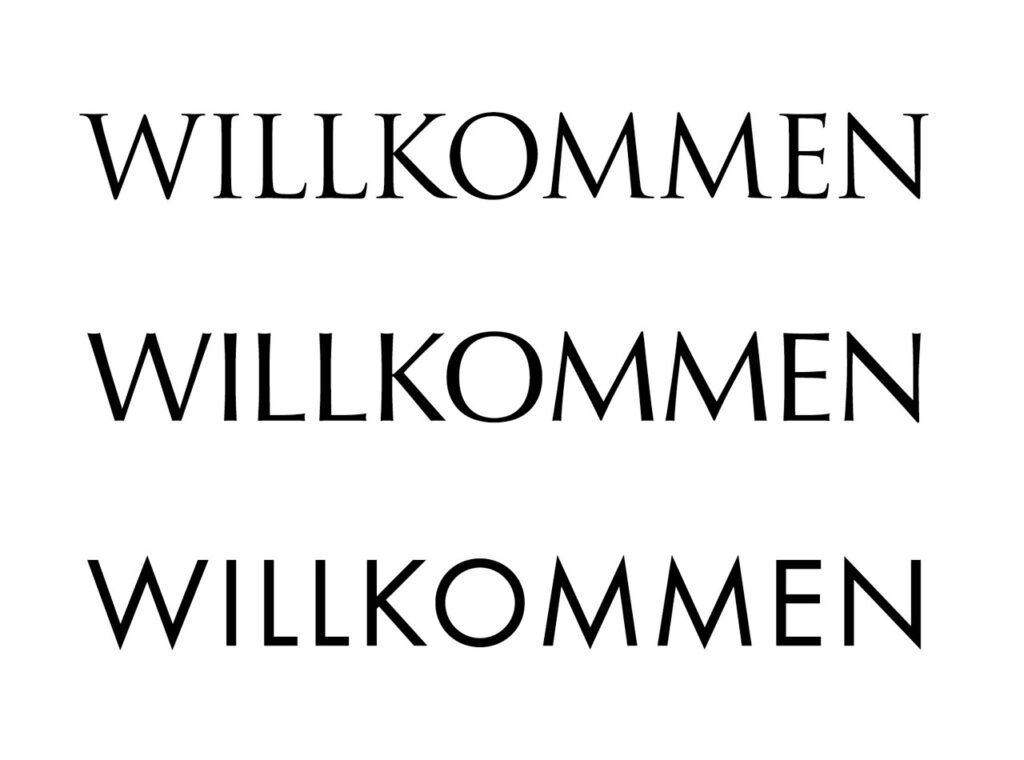

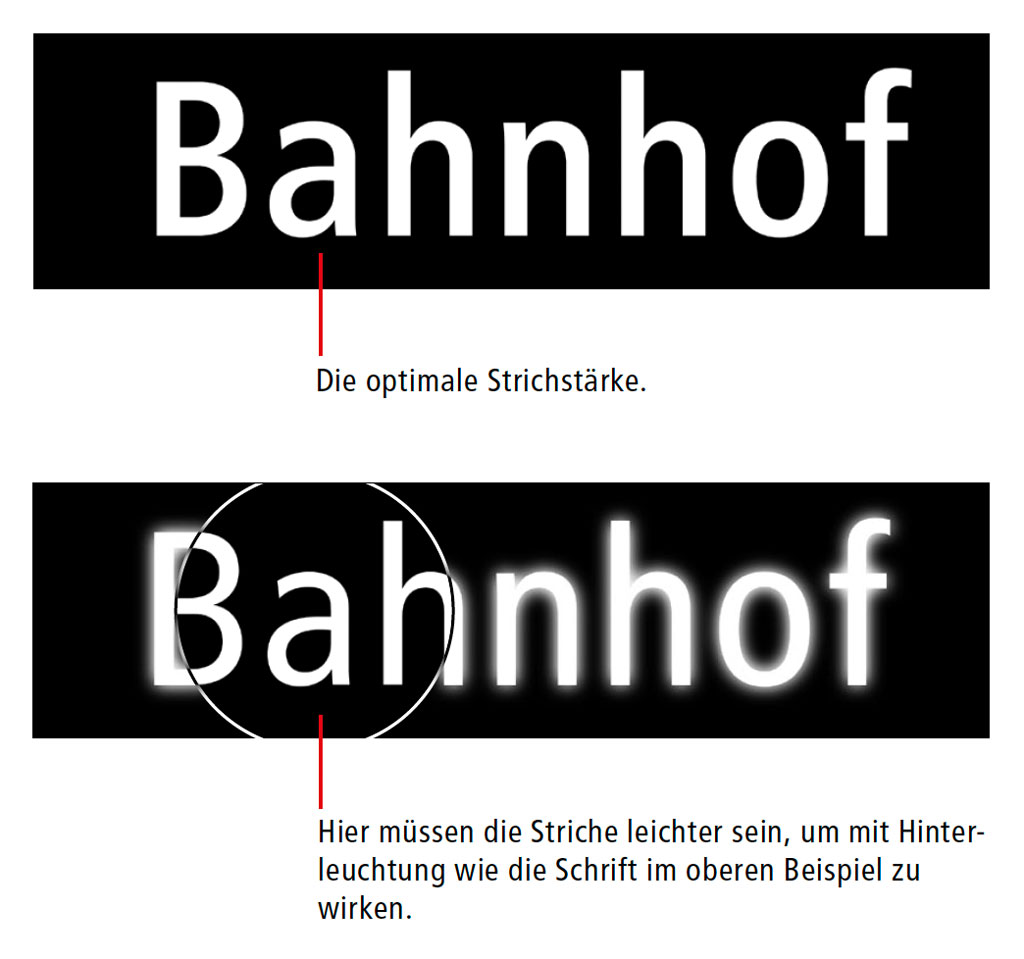

Auch die neue Schrift der überarbeiteten Wortmarke steht meines Erachtens demgegenüber eher für Kontinuität als für einen Bruch. Im vorherigen Logo waren der Schriftzug und die Jahreszahl 1884 in einer Version der distinguierten Kapitälchen-Schriftart »Copperplate Gothic« von Frederic Goudy (American Type Founders, 1901) gesetzt. Ich habe die bisherige und die neue Wortmarke zum Vergleich einmal übereinandergelegt. Es zeigte sich, dass zwar die Buchstabenabstände im Markennamen bei der neuen Version etwas enger angelegt sind, sich die neue serifenlose Schrift aber erstaunlich nah an die Zeichenformen und Proportionen der früheren anlehnt.

Über den oder die Urheber dieser offenbar ebenfalls 2018 für Breitling exklusiv entworfenen neuen Schriftart konnte ich leider keine Angaben ausfindig machen. Mir gefällt besonders die markante neue Form der 4 in der Jahreszahl, die das Datum für mich gleich viel moderner wirken lässt.

Im Jahr 2024 beging das Unternehmen das 140-jährige Jubiläum seiner Gründung. Zu diesem Anlass wurde eine Storytelling-Imagekampagne mit dem Slogan »140 Years Of Firsts« gestartet, zu welcher auch eigens ein Bereich auf der Website der Uhrenmarke eingerichtet wurde. Hier wird die neue Schriftart bei Überschriften eingesetzt.

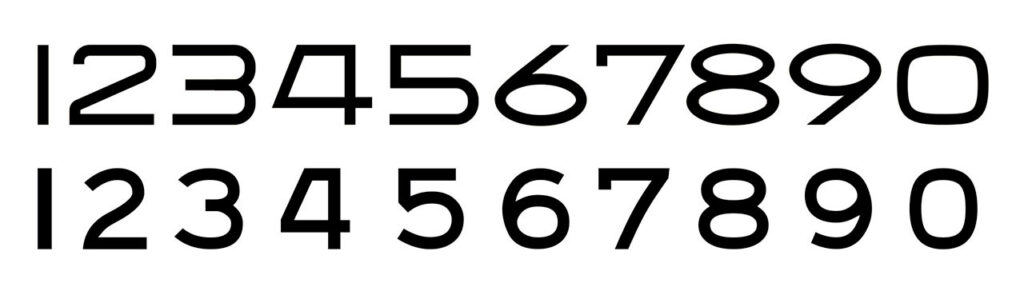

Ebenfalls anlässlich dieses Jubiläums gab Breitling einen opulenten Bildband mit dem Titel »140 Years In 140 Stories« zur Geschichte der Marke und der edlen Zeitmesser heraus, der im Buchhandel frei erhältlich ist. Und jetzt wird’s wieder etwas unrund mit dem neuen Markenlook, denn die Buchstaben und Ziffern bei Überschriften auf und in dem Buch unterscheiden sich wiederum von denen in der exklusiven neuen Hausschrift. 🧐

Warum wohl? War die neue Schrift nicht neu genug und man wollte nicht nur zeitgemäß, sondern zukunftsorientiert wirken? Ich weiß es nicht. Auch, ob die abweichende Headline-Schriftart im Buch ein käuflicher Font ist, konnte ich nicht ergründen. Aber damit soll es zu diesem Thema für heute dann auch genug sein. 😅 🤓 🔠

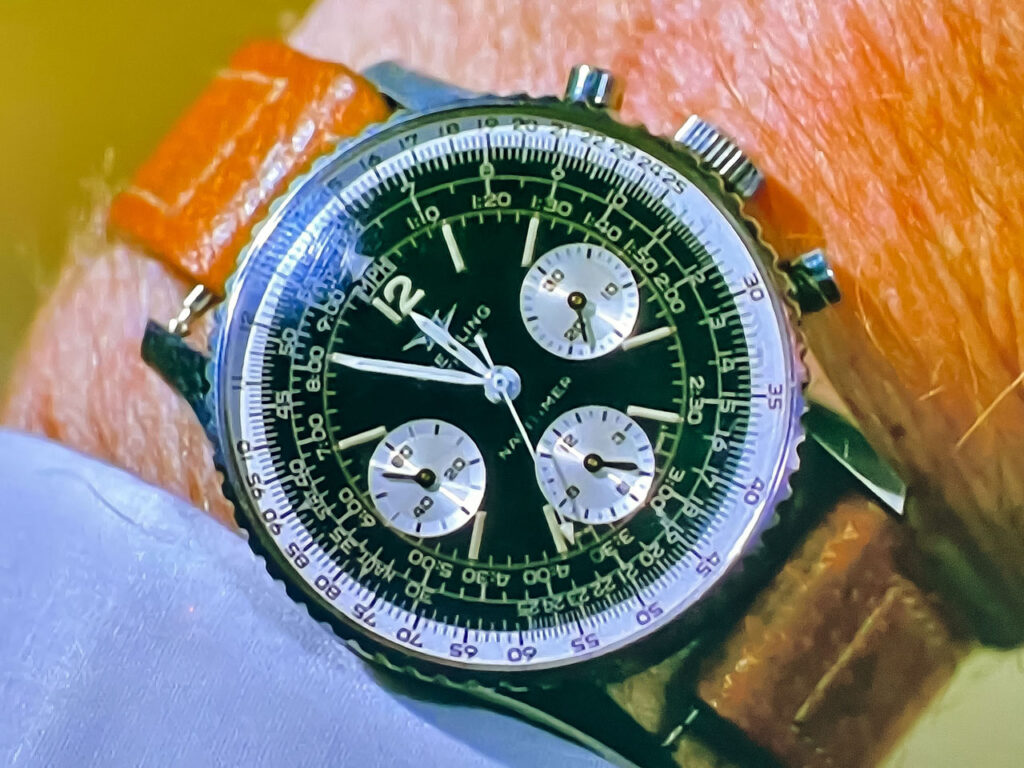

Update: Noch ein Kuriosum als Nachtrag – zwei Tage, nachdem ich diesen Beitrag vorbereitet hatte, sah ich zufällig die Folge »Willkommen im Dorf des Todes« (»Murdersville«) der Kult-Serie »Mit Schirm, Charme und Melone«. Und ausgerechnet in dieser Episode hilft eine Breitling am Handgelenk eines späteren Mordopfers, das Verbrechen aufzuklären …

¹ Zu prominenten Breitling-Trägern zählen laut der Website uhrinstinkt.de unter anderem die Superstars Leonardo DiCaprio, John Travolta, Tommy Lee Jones, Miles Davis, Serge Gainsbourg, Herbie Hancock, Brad Pitt, Adam Driver, Charlize Theron, Bruce Willis, Tom Cruise, Idris Elba, Justin Timberlake, Céline Dion und David Beckham.